10/11/25

Indígenas exigen proteger bosques tropicales del extractivismo

Por: Aleida Rueda

Enviar a un amigo

Los detalles proporcionados en esta página no serán usados para enviar correo electrónico no solicitado y no se venderán a terceros. Ver política de privacidad.

[CIUDAD DE MÉXICO, SciDev.Net] Grupos indígenas y comunidades locales de distintas regiones del mundo, incluidas Mesoamérica y la Amazonía, se han unido en una exigencia global para que se reconozcan sus derechos territoriales en los bosques tropicales, tengan acceso directo a recursos y se proteja a quienes defienden la preservación de la naturaleza.

El llamado es consecuencia de un nuevo informe elaborado por la Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC) y la organización Earth Insight, que por primera vez expone con mapas detallados la crisis ambiental que está provocando que está provocando el modelo de producción basado en la extracción intensiva de recursos naturales.

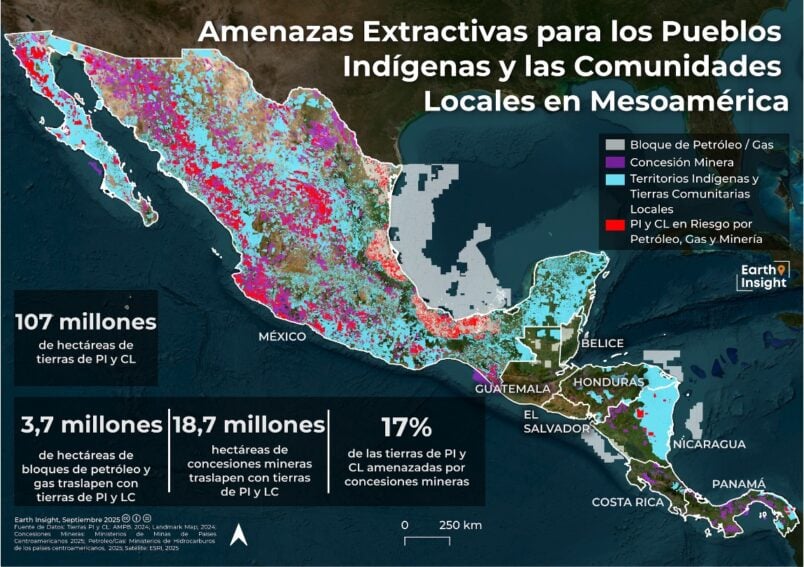

Los mapas indican las zonas donde ocurre la extracción de petróleo y gas, así como actividades de minería, tala industrial y agricultura a gran escala en los bosques de la Amazonía, la región del Congo, Indonesia y Mesoamérica, donde viven 35 millones de indígenas.

Un estudio de la Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC) y la organización Earth Insight elaboró mapas detallados del extractivismo en distintas regiones del mundo, incluidas Mesoamérica y la Amazonía. Crédito de las imágenes: Earth Insight.

“Por primera vez tenemos evidencia global y comparable que confirma lo que los pueblos indígenas venimos diciendo desde hace mucho tiempo”, afirmó a SciDev.Net Juan Carlos Jintiach Arcos, secretario ejecutivo de GATC.

“Ya no pueden decir que son cosas que inventamos. Los datos muestran con claridad las presiones y amenazas que enfrentan nuestros territorios”, aseguró.

Jintiach Arcos, quien es parte del pueblo Shuar, de la Amazonía ecuatoriana, dijo también que este informe demuestra que las amenazas a los territorios indígenas no son hechos aislados, sino parte de un patrón estructural que se repite en todas las regiones de bosques tropicales del mundo.

Este patrón es evidente en los mapas del reporte, que constituyen “una herramienta de poder, porque son una forma de hacer visible, con claridad y urgencia, lo que normalmente se mantiene oculto en documentos técnicos o bases de datos dispersas”, opinó a SciDev.Net Florencia Librizzi, subdirectora de Earth Insight.

“Por primera vez tenemos evidencia global y comparable que confirma lo que los pueblos indígenas venimos diciendo desde hace mucho tiempo (…) Los datos muestran con claridad las presiones y amenazas que enfrentan nuestros territorios”.

Juan Carlos Jintiach Arcos, secretario ejecutivo de GATC

En Mesoamérica, por ejemplo, el reporte muestra que hay 3,7 millones de hectáreas (Mha) de tierras de pueblos indígenas y comunidades locales amenazadas por la extracción de petróleo y gas, mientras que las concesiones mineras amenazan 18,7 millones de hectáreas de este tipo de tierras.

A eso se le suman otras amenazas como el narcotráfico, la deforestación, la construcción de megaproyectos y una gobernanza débil en países como México, Honduras y Nicaragua.

En la Amazonía, donde 250 Mha son tierras habitadas por pueblos indígenas y comunidades locales, 31 Mha están amenazadas por el petróleo y el gas; 9,8 Mha, por la minería; y 2,4 Mha, por la tala.

El extractivismo está presente en todos los países amazónicos: Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname y Guyana Francesa, pero hay diferencias interesantes.

Por ejemplo, la industria petrolera es una amenaza más grande en la Amazonía que en Mesoamérica, pero en esta última la mayoría de la exploración ocurre alejada de la costa (offshore). También se puede ver cómo en países como Surinam y Guyana hay una mayor concentración de concesiones madereras que en el resto de la región.

A partir del reporte, las personas que habitan las zonas amenazadas exigen cambios. El principal es garantizar y reconocer los derechos territoriales indígenas, así como asegurar el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en todos los proyectos.

“Muchas veces las empresas o los gobiernos llegan a nuestros territorios sin entender nuestros procesos internos, sin respetar nuestras formas de gobernanza y toma de decisiones o, peor aún, engañando a las nuestras comunidades para obtener una firma o autorización. Eso no es consentimiento”, dijo Jintiach Arcos.

El consentimiento, aclaró, “no busca abrir la puerta a las industrias extractivas, sino afirmar nuestra soberanía (…) que somos nosotros quienes decidimos qué entra y qué no entra en nuestros territorios”.

Otra exigencia tiene que ver con el financiamiento directo para los pueblos. “No nos referimos únicamente a que el dinero llegue a las comunidades”, explicó Levi Sucre Romero, director general de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB). En particular, hacen referencia a que las empresas, los gobiernos y los organismos multilaterales modifiquen sus esquemas de financiamiento, fortalezcan los sistemas de gobernanza que sostienen los territorios y generen mecanismos de monitoreo y evaluación diferenciados, que respondan a las realidades de cada territorio.

Para Ivan Brehaut, director de programas de la Asociación ProPurus, dedicada a la protección de los bosques, y quien no participó en el reporte, el documento aporta una imagen muy clara sobre dónde están las amenazas, no sólo para los bosques, sino también para los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI).

“Para la mayoría de la gente, el bosque tropical sigue siendo un espacio vacío donde no hay población. Mostrar la superposición entre las áreas PIACI y las iniciativas extractivistas ayuda a ver el nivel de afectación a la vida de las personas que causan las industrias extractivas”, dijo a SciDev.Net.

Sin embargo, agregó, no habrá un freno para el extractivismo mientras la economía mundial sea dependiente de los fósiles y mientras no se reconozca que los bosques (y sus habitantes, los pueblos indígenas) “son algo más que un commodity”.

Evidencia de una protección exitosa

El reporte no sólo muestra amenazas, sino también soluciones. Por ejemplo, donde hay un mayor reconocimiento de derechos territoriales y gobernanza comunitaria, se preserva la salud de la naturaleza y disminuye la deforestación de forma significativa.

“Un ejemplo es la Reserva de la Biosfera Maya, en Guatemala, donde la superposición con concesiones es mucho menor a tal grado que la deforestación en áreas comunitarias es más de siete veces menor que el promedio nacional”, dijo Librizzi.

Para Olo Villalaz, líder de la AMBP, esto tiene que ver con la forma en la que las comunidades entienden el cuidado de los bosques.

“Entendemos que la Madre Tierra es una sola casa donde todos vivimos y de la que depende nuestra vida. Su protección se basa en el respeto, la espiritualidad y en decisiones tomadas de manera colectiva, donde cada voz de mujeres, jóvenes, sabios y autoridades tiene su lugar”, afirmó a SciDev.Net.

Los líderes indígenas coincidieron en que, si bien no parece haber una forma de detener el extractivismo en la región, sí hay señales de esperanza: “ya no hablamos solos. Hoy el mundo empieza a entender que sin los pueblos indígenas no hay futuro posible”, aseguró Jintiach Arcos.

Para Librizzi, hay señales claras de avance por la creciente articulación entre organizaciones indígenas de las tres grandes cuencas tropicales: Amazonía, Cuenca del Congo y Sudeste Asiático. “Eso está generando una voz colectiva más fuerte y coordinada”.

Jintiach coincidió: “La esperanza está en la fuerza organizada de los pueblos, en nuestra capacidad de proponer, resistir y construir. No pedimos ser incluidos; exigimos ser aliados en igualdad, porque sin nosotros no hay regeneración posible”.

Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net