Par: Julien Chongwang

Envoyer à un ami

Les coordonnées que vous indiquez sur cette page ne seront pas utilisées pour vous envoyer des emails non- sollicités et ne seront pas vendues à un tiers. Voir politique de confidentialité.

Le 12 février 2020, Valérie Verdier était nommée au poste de présidente-directrice générale de l’Institut de recherche pour le Développement (IRD), en remplacement de Jean-Paul Moatti.

Phytopathologiste et directrice de recherche au sein de cette institution, elle était jusque-là responsable du département Écologie, biodiversité et fonctionnement des écosystèmes continentaux (ECOBIO).

Toute première femme à être portée à ce poste, elle prend fonction dans un contexte particulier marqué par la pandémie de la COVID-19 qui limite les déplacements autant que les contacts humains et impose un travail à distance pour un établissement dont l’essentiel du travail se fait sur le terrain.

Dans cet entretien qu’elle a bien voulu accorder à SciDev.Net, Valérie Verdier explique comment l’IRD, sous sa houlette, s’organise dans cette conjoncture pour continuer d’accomplir sa mission et à relever les défis qui sont les siens.

Vous arrivez à la tête de l’IRD en février 2020 dans un contexte de COVID-19. Comment voyez-vous ce contexte, comme un obstacle ou comme une opportunité ?

Ce n’est ni l’un ni l’autre. J’avoue que je ne m’attendais pas à prendre mes fonctions dans ce contexte de crise sanitaire. Ça fait plus de trente ans que je travaille à l’IRD. J’ai donc l’avantage de bien connaître la maison, les équipes et leurs modes de fonctionnement. Cela m’a beaucoup servi pour appréhender cette crise qui dure toujours. Evidemment, sur un certain point, ce n’est pas un avantage de prendre ses fonctions dans ces conditions parce que, naturellement, mon cœur de métier consiste aussi à prendre attache directement avec mes collègues sur le terrain ; et ma première intention était de rendre visite à nos partenaires en Afrique.

Malheureusement, depuis le mois de mars, ce n’est pas possible. Je suis happée par d’autres priorités qui sont de gérer une crise, de faire en sorte que l’institution continue de fonctionner, que nos agents puissent continuer à travailler dans les meilleures conditions qui soient, de rassurer nos contacts à l’étranger et nos partenaires. J’espère que nous allons voir prochainement la fin de cette crise pour que nous revenions à un mode de fonctionnement normal et que nous puissions aller sur le terrain.

“L’autre priorité est le renforcement des compétences de nos chercheurs au sud. C’est un aspect qui me tient particulièrement à cœur. Il est question de donner de la place aux jeunes et d’être très attentif à l’égalité professionnelle hommes-femmes”

Valérie Verdier, P-DG IRD

Avec la réduction, voire l’interdiction des déplacements, comment parvenez-vous donc à travailler sans aller sur le terrain ?

Certes, la plupart de nos agents sont en télétravail, mais les laboratoires n’ont jamais été fermés. Ils ont poursuivi leurs activités et mis en place des plans d’activités ou un turn-over qui leur permettent de travailler sur un mode quasiment normal. 30 % de nos effectifs sont affectés à l’étranger et ou en mobilité ; cette démarche en revanche est en partie suspendue. Encore que j’ai rouvert la possibilité pour nos agents de se rendre sur leurs lieux d’affectation à l’étranger. Donc, ces activités-là ont peut-être été ralenties sur le terrain ; mais, je n’ai pas d’écho que nos projets ou nos activités aient été mis en grande difficulté. Il y a, certes, des difficultés ; mais, elles ne sont pas insurmontables. Et cela, c’est grâce à notre réseau de partenaires très étendu sur le terrain qui nous permet de continuer à travailler. D’ailleurs, nous avons mis en place le projet ARIACOV en Afrique subsaharienne ainsi qu’un comité scientifique interdisciplinaire et partenarial Covid-19.

En quoi consiste la gestion d’une crise au niveau d’un institut de recherche comme l’IRD ?

Cette crise fait appel à des approches interdisciplinaires. On a par exemple des écologues qui vont chercher à comprendre les mécanismes par lesquels une telle pandémie peut émerger dans les écosystèmes où on travaille ; il y a des médecins qui s’appesantissent sur le développement des outils de détection et de compréhension de cette épidémie, etc. On a des chercheurs qui ont réorienté leurs priorités en faisant des études épidémiologiques ou des études diagnostiques de ce virus. Concrètement, le projet ARIACOV mobilise des équipes interdisciplinaires travaillant sur la compréhension de la pandémie sur toutes ses facettes. Aussi bien du point de vue social que du point de vue épidémiologique et de celui du développement des outils diagnostiques.

Au-delà de la gestion de la COVID-19, quelles sont vos autres priorités à la tête de cette institution ?

La science doit être au cœur des actions de notre établissement. L’IRD oeuvre pour le développement et pour le développement durable et nous travaillons en co-construction et en co-partenariat véritable avec nos partenaires. C’est vraiment ce qui fait la spécificité de l’IRD. Je voudrais donner encore plus de moyens pour conduire une recherche qui soit vraiment coconstruite et qui fasse appel à la notion de la science de la durabilité. C’est-à-dire une recherche et une science qui ne sont pas centrées que sur les disciplines. Par exemple, si on avait abordé la crise de la COVID-19 ou celle d’Ebola sous le seul angle médical, cela n’aurait pas été satisfaisant. Il faut des approches très intégrées, c’est-à-dire des approches interdisciplinaires qui répondent beaucoup plus aux préoccupations des usagers. Il ne s’agit pas d’opposer la recherche fondamentale à la recherche appliquée ; on doit résoudre des problèmes et pour le faire, il faut travailler selon une approche interdisciplinaire. L’une des priorités que je donne à mes équipes est de s’engager dans la science de la durabilité. Et j’ai, pour cela, nommé un responsable qui est spécifiquement en charge d’impulser cette dynamique au sein de l’institut.

Une autre priorité est le renforcement des compétences de nos chercheurs au sud. C’est un aspect très important pour moi. Il est question de faire plus de place aux jeunes et d’être très attentif à l’égalité professionnelle hommes-femmes. Nous voulons aussi être plus respectueux de l’environnement.

Nous devons donner plus de moyens à nos équipes et plus de visibilité à l’IRD. Nous avons une place particulière dans l’enseignement et la recherche en France et il faut qu’on affirme cette place, qu’on soit plus ambitieux et, avec nos partenaires, que nous participions au renforcement de l’enseignement et de la recherche dans les pays où nous sommes représentés.

L’Afrique nous tient particulièrement à cœur. C’est d’ailleurs là où j’ai commencé ma carrière et c’est là que nous construisons depuis très longtemps un partenariat tout à fait historique.

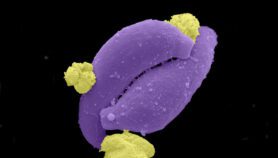

Au Gabon, ces chercheurs effectuent des prélèvements sur les chauves-souris, afin de favoriser l’amélioration des systèmes de détection précoces de maladies émergentes chez les animaux sauvages. Ces approches transversales et interdisciplinaires témoignent de la Science de la durabilité, priorité de l’IRD. Crédit image: IRD – Pierre Becquart

Parmi les mécanismes de soutien mis en place par l’IRD, on a « Les jeunes équipes associées à l’IRD » (JEAI) dont vous avez été un moment une correspondante. Quel est l’intérêt d’un tel dispositif pour les chercheurs du Sud ?

L’objectif de ces Jeunes équipes associées, celui des Laboratoires mixtes internationaux ou encore celui des Bourses Arts est de contribuer au renforcement des capacités parce que c’est vraiment une mission prioritaire de l’IRD. L’Institut consolide le partenariat de manière équitable en accompagnant les chercheurs, les techniciens, les ingénieurs pour construire ensemble une recherche d’excellence et donner les moyens à nos partenaires de mieux connaître nos réseaux européens, africains, internationaux, d’entrer dans ces réseaux et d’en bénéficier. L’IRD fait non seulement de la formation nord-sud et sud-nord, mais aussi sud-sud.

Par exemple, je me souviens d’un étudiant malien qui travaillait sur une maladie du manioc. Sa bourse de mobilité lui avait permis de faire un séjour au Cameroun et au Nigeria. Ça lui a permis de construire ses réseaux et d’ouvrir son sujet pour voir la gestion de cette maladie dans ces deux autres pays. Cela n’aurait pas été possible sans les moyens que nous lui avions apportés. C’est l’esprit des Jeunes équipes associées à l’IRD : donner des moyens à de jeunes équipes qui se forment, de coconstruire avec nous et de réaliser un gain en matière de recherche. 40 équipes sont actuellement soutenues à hauteur de 50 000 euros sur 3 ans. Les leaders de ces équipes sont des chercheurs Sud et les laboratoires sont montés au Sud. Ce dispositif est une originalité de l’IRD.

Quel bilan faites-vous de ces JEAI ?

En général, ces jeunes équipes aboutissent à des projets financés. Ça fait un effet levier et le bilan est très positif parce qu’il débouche sur des co-diplomations, des co-publications ou sur des projets de recherche conduits ensemble. Et puis, il y a des personnes qui ont commencé dans ces jeunes équipes avec nous et qui sont maintenant responsables de départements scientifiques, de filières agricoles dans leurs pays respectifs. Exemple, nous avons la Camerounaise Sarah Eyango qui est directrice scientifique du Centre Pasteur du Cameroun. Il y a également l’Ethiopien Kaleab Baye Yimam qui est le directeur du Centre de nutrition et de science des aliments de l’université d’Addis Abeba. Sans oublier Mohamed Nabil qui est actuellement ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche de Djibouti.

Au tout début de la COVID-19 en Afrique, les pays francophones du continent s’en remettaient aux laboratoires occidentaux pour réaliser les tests de dépistage. Comment l’IRD contribue-t-il à construire une autonomie scientifique des pays du sud pour qu’ils n’aient plus toujours à se tourner vers le nord à la survenue de la moindre crise grave ?

Les laboratoires mixtes internationaux sont très opérationnels. Ils sont construits avec nos partenaires pour faire du diagnostic et de la formation du personnel au diagnostic. Nous avons un bel exemple en Guinée où dans le cadre de la crise Ebola, nous avons monté un laboratoire qui s’appelle le CERFIG coconstruit avec nos partenaires, l’IRD y jouant un rôle pionnier. C’est un centre où on vient maintenant faire de la formation, du diagnostic, etc. C’est cela l’IRD. On construit sur la durée. On est dans une démarche de co-construction pour justement rendre accessibles les technologies à l’ensemble des partenaires avec qui nous travaillons. Pour la COVID-19, on a mis en place des laboratoires sur le terrain pour que les populations puissent venir faire leurs tests.

L’un des meilleurs soutiens de la coopération scientifique française et de l’IRD ne serait-il pas d’œuvrer à la mise en place d’une revue scientifique de référence dans laquelle ils pourraient aisément publier leurs travaux et échapper à la barrière linguistique que représente l’anglais ?

Il n’est pas facile de répondre à cette question parce que 99% des revues scientifiques sont en anglais. Même nos chercheurs publient presque exclusivement dans des revues anglophones. Mais, notre rôle, c’est aussi d’accompagner nos étudiants dans le processus de publication.

Sur l’utilité d’une revue francophone, c’est aussi le but de certaines de nos équipes de contribuer à faire en sorte que la France s’impose de par sa langue et sa culture. Nous faisons partie d’une équipe France et c’est ensemble qu’on va rayonner. Ce n’est pas forcément autour d’une revue peut-être, ce sont des séminaires, des formations, des congrès. Et pour cela, nous travaillons beaucoup avec les Instituts français pour que rayonne la culture française. L’IRD offre aux chercheurs du Sud la possibilité d’accéder à des milliers de revues scientifiques de référence via l’archive ouverte des publications de l’IRD qui s’appelle Horizon plein texte. A cela s’ajoute DataSuds, l’entrepôt de données de l’IRD.

L’IRD œuvre ainsi beaucoup dans la science ouverte (« open science »). C’est ainsi que nous avons organisé un colloque sur la science ouverte au Sud avec l’UCAD et le Cirad à Dakar (Sénégal) en octobre 2019. Il s’agit de permettre à tous d’accéder aux revues scientifiques. C’est un point crucial pour certains pays d’Afrique qui éprouvent des difficultés à y accéder. Cela fait partie de l’ADN et de l’orientation stratégique de l’IRD.

Travail en réseau, rédaction d’articles scientifiques, gestion de l’information scientifique et des relations humaines en équipe : autant de thématiques abordées lors des ateliers de renforcement des compétences organisés par l’IRD pour les communautés scientifiques du Sud. Crédit image: IRD – Jean-Michel Boré

En tant que femme, y a-t-il une plus-value que vous voudriez apporter à l’action de l’IRD en faveur des femmes chercheures du Sud ?

C’est un sujet qui me tient à cœur. Je suis la première femme à accéder à cette fonction à l’IRD. C’est un grand signal. Renforcer la place des femmes dans la science et dans la recherche, c’est un principe directeur pour moi. Et avec nos partenaires, il y a plusieurs actions que nous entreprenons pour promouvoir la place des femmes de science au sud.

Concrètement, on a mis en place un groupe de travail transversal qui a fait des propositions en vue de la rédaction d’un plan d’action qui va être mis en œuvre dès 2021. Ce plan d’action permettra d’organiser et suivre l’effort de l’institution sur cette démarche dans la durée, selon quatre axes : la prévention et le traitement des écarts de rémunération, la mixité des métiers, des parcours professionnels et des déroulements des carrière, l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, et enfin la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Mais, je pense aussi que nous devons prendre le temps d’analyser la situation dans différents pays avec nos partenaires pour à la fois apprendre d’eux et apporter notre vision afin de faire en sorte qu’on avance dans la formation des femmes dans les pays du sud.

Et puis, nous avons un département société et santé qui travaille beaucoup sur le genre, avec des axes de recherche portés sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie de tous les jours, au niveau national, régional, etc.

Que gagne l’IRD en retour dans sa coopération avec le sud ?

C’est une relation gagnant-gagnant. C’est la co-construction des projets. Mais, là n’est pas tellement la question. La question, c’est comment on aborde les défis et comment on atteint ensemble les objectifs de développement durable ? On a des problèmes qui sont globaux, à l’instar du dérèglement climatique, des migrations, de la santé, etc. Il n’y a plus de problème qui soit limité à un territoire. Donc, on n’avancera pas si on ne se concerte pas et si on ne travaille pas ensemble. Si nous prenons l’exemple de l’agriculture et on se demande comment faire pour avoir une agriculture plus résiliente, nous voyons ce que nos partenaires du sud peuvent apporter et ce que nous pouvons apporter.

Notre présence dans certains pays porte beaucoup sur le renforcement des capacités parce que nous pensons qu’on doit donner les moyens à tout le monde de faire de la recherche dans de bonnes conditions. Si on équipe ensemble de très bons laboratoires qu’on met en réseau, un Béninois peut bien préférer aller au Mali pour se spécialiser dans telle ou telle technique plutôt que d’aller en France; parce qu’on aura ensemble développé au Mali un laboratoire spécialisé dans cette matière. Ainsi, on aura gagné quelque chose, on aura développé des réseaux de recherche, on aura développé une expertise sur place et les jeunes n’auront plus besoin de partir. Ils seront dans leur environnement avec des moyens pour faire la recherche; les questions de recherche seront vraiment abordées sur le terrain et localement. Ce à quoi on assiste actuellement, c’est la fuite des cerveaux et c’est ce qu’il faut combattre.

Au regard du contexte et des défis actuels, y a-t-il des centres d’intérêt particuliers que vous recommanderiez aux jeunes qui veulent faire carrière dans la recherche ?

Je les encouragerais en leur disant que c’est un métier formidable où l’on a la liberté de penser, de faire, de concevoir et de réfléchir sur les grands enjeux actuels : le climat, la conservation de la biodiversité, la conservation des ressources naturelles, la santé, la réduction des inégalités sociales, etc. Ce sont tous des secteurs porteurs. C’est difficile de répondre sur un champ particulier. Je les encouragerais à avoir une approche englobante pour ouvrir leur esprit le plus largement possible en sachant qu’on ne va pas résoudre un problème par une discipline. Je les orienterais donc vers des concepts transdisciplinaires. Maintenant, il y a de grands enjeux sur le numérique en Afrique. C’est un secteur très attrayant ; mais, c’est le numérique au service de tous et de la résolution d’un grand nombre de problèmes.